Операция «Вундерланд»

Северный морской путь был стратегически важной артерией, по которой конвоями доставлялась помощь из США Советскому Союзу по ленд-лизу. Многие помнят, что эту же задачу выполняла знаменитая воздушная трасса «Аляска-Сибирь», но Алсиб был слишком дорогим путем. Да и опасным. «МК в Красноярске» рассказывал историю гибели «Дугласа» при перегоне из Красноярска. Его не сбили – он просто попал в туман и из него уже не вылетел. Поэтому отправка по морю была более дешевым и удобным путем.

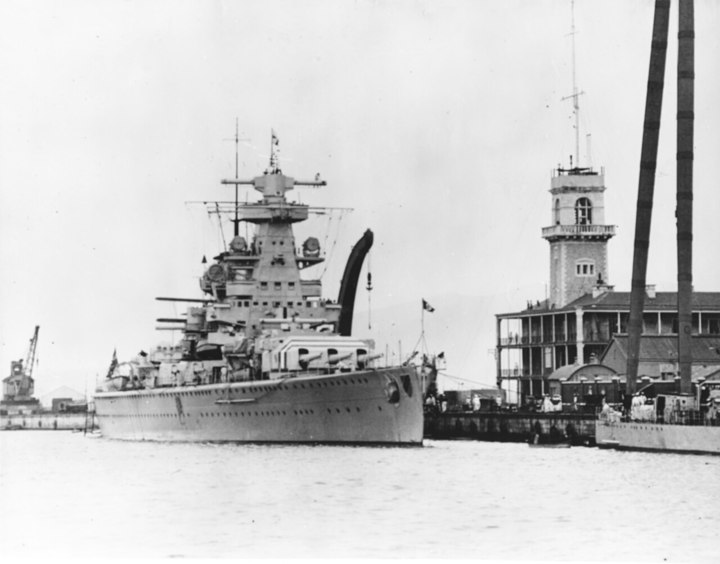

Поставки оружия и других ресурсов через глубокий, а, значит, относительно безопасный тыл, могли навредить войскам Третьего Рейха, а потому командование военно-морского флота нацистской Германии приняло решение направить в северные моря крейсер «Адмирал Шеер». Тогда у гитлеровцев была информация о конвое ЭОН-18 (Экспедиция особого назначения, 18-я по счету). Его было решено уничтожить. А заодно разведать, какие еще морские караваны противника идут по северным морям. Операцию назвали «Вундерланд» или «Страна чудес». Никто тогда не знал, насколько с таким обозначением попадут в точку.

Судно, которое направили искать морские конвои, было интересное. Оно было построено в 1933-1934 годах и в 1940-м модернизировано. Тогда Германия еще была скована условиями Версальского договора (по итогам Первой мировой). Формально «Шеер» не был линкором, которые нельзя было строить, но не уступал ему в бронировании и вооружении. Британцы называли такой тип судов «карманными линкорами», а по международной классификации судно было тяжелым крейсером.

Противостоять этому морскому чудовищу должны были суда из конвоя: два ледокола, шесть транспортных и три боевых корабля Тихоокеанского флота, эскадренный лидер «Баку» (бывший «Киев») и два эсминца: «Разумный» и «Разъяренный».

8 августа 1942 года в Карское море направилась подводная лодка U 601, спустя неделю в сторону Диксона выдвинулась U-251. Отвлекать Беломорскую флотилию направили еще две субмарины.

16 августа разведчики доложили о благоприятной ледовой ситуации. «Шеер» вышел на охоту. Обойдя опасные советские боевые корабли, 18 августа крейсер был уже в Карском море. И тут нацисты поняли, что «Страна чудес» им не так хорошо известна. Не сумев пробиться через льды по заранее намеченному маршруту, карманный линкор направился в сторону Таймыра. Пилоты самолета-разведчика доложили, что конвой поблизости. Корабль кригсмарине (немецкого военного флота) стал выжидать жертв у «Банки Ермака». Но оказалось, что летчики неверно определили курс «каравана», и он ушел из лап врага.

Но капитан немецкого крейсера Вильгельм Меендсен-Болькен приказал броситься в погоню. Тогда на помощь советским кораблям пришла природа: плохая погода, лед и сильное встречное течение не дали нацисту исполнить планы. Да еще и самолет-разведчик рухнул, оставив «охотников» без наблюдения с воздуха. К тому же одним из недостатков карманного линкора была медлительность, которая делала «Шеер» не очень удачливым «охотником».

«Шеер» и «Сибиряков»

Отчаявшийся Меендсен-Болькен уже представлял, как его распекает командование за провал операции. Но тут на горизонте замелькала надежда в виде советского ледокола «Сибиряков».

Немецкое и советское суда были, скажем так, в разных весовых категориях. Если «Шеер» был новым боевым кораблем, то «Сибиряков» годился для истребления северных животных. Собственно, для зверобойного промысла его и создавали в далеком 1909 году. Во время войны его дополнительно вооружили, но, скорее, для обороны, а не битвы с серьезным противником. Но все же «кусаться» он мог, отстреливаясь из 76-миллиметровых пушек и двух спаренных пулеметов. У «Шеера» же пушек было 6 и куда большего калибра. К тому же была броня.

Но немцы решили пойти на хитрость. Они установили американский флаг и подали радиосигналы на русском, спрашивая команду советского судна о ледовой ситуации. Капитан «Сибирякова» Анатолий Качарава, уроженец далекого Сухуми, смекнул, что перед ним вовсе не союзники. Он приказал скрыться в районе острова Белуха, но выполнить этот приказ экипаж не успел. Вторым выстрелом из 280-миллиметрового орудия немцы сделали пробоину, и «Сибиряков» начал тонуть. При этом советские полярные моряки продолжали обстреливать врага, пока их корабль шел ко дну. На борту находились 104 члена экипажа. 82 погибли. 22 человека подобрали немцы. Среди них был и Качарава. В плену он провел до 1945 года. Детали нахождения моряка у врага неизвестны, но после Победы он вернулся домой, прошел все проверки. Если бы запятнал себя сотрудничеством с врагом, был бы репрессирован. Но этого не произошло, и, как сообщает одна из электронных энциклопедий, за подвиг он получил орден Красного Знамени, одну из высших наград. Умер Качарава в Батуми 8 мая 1982 года. В 1961 году еще 8 членам экипажа вручили аналогичную награду.

Но вернемся в 42-й. Подвиг «Сибирякова» был важен и тем, что благодаря сигналу советского ледокола о присутствии немецкого крейсера узнало командование флотов СССР.

Много ли получил Меендсен-Болькен от этой победы? Сомнительно. Было потоплено зверобойное судно, плененный экипаж которого молчал. Карты немцы тоже не получили, а конвой был безнадежно упущен.

Тогда капитан «Шеера» обратил взор на порт Диксон. Там он надеялся найти суда и припасы.

Не рассчитывали на сопротивление

Несмотря на явно нерусское название, остров Диксон открыли поморы еще в XVII веке. Его называли Долгий или Кузькин. 1875 году остров и бухту посетил полярник из Швеции Нильс Адольф Эрик Норденшельд, который нарек местность в честь своего спонсора Оскара Диксона. И хотя территория осталась за Россией, европейское имя стали наносить на карты.

27 августа 1942 года «Шеер» подошел к порту. Немцы не рассчитывали на сопротивление. Им казалось, что десант, высадившись на берегу, захватит поселок.

Но жители советского населенного пункта так не думали. Они готовились к обороне, укрепляя береговую батарею. Наряду с красноармейцами под командованием лейтенанта Николая Корнякова на боевой пост встали добровольцы из местных жителей. Кроме того, в порту стояли сторожевик СКР-19 («Дежнев») и пароход «Революционер». Командир сторожевого судна старший лейтенант Александр Гидулянов участвовал в организации обороны гавани, а на борту находился его помощник Сергей Кротов, принявший командование на себя. Еще в бухте была забитая взрывчаткой лодка «Кара», которая могла навредить, скорее, обороняющимся.

Ночью нацисты атаковали. Суда оказались легкими жертвами. Но тут по крейсеру открыли огонь с берега. Провалив операцию по высадке десанта, нацисты стали обходить порт, стреляя по Диксону с разных направлений.

На Диксон обрушилась мощь 280-миллиметровых пушек. На берегу пламя охватило склад горючего. «Кара» и «Революционер», получивший повреждения, вышли из боя через бухту Вега, а СКР-19 и береговая батарея продолжали бой. Немцы в документах не подтвердили сообщения, что крейсер получил пробоины. Советские же артиллеристы заявили о нескольких попаданий в «Шеера».

Не обнаружив расположение советской батареи, враг отступил, докладывая, что в Арктике немцам делать нечего.

29 августа «Адмирал Шеер» ушел из советской акватории и больше не появлялся, а Диксон восстановился через несколько дней. Даже корабли охраны сильно не пострадали и тоже быстро вернулись в строй. Радиостанция порта, попавшая под обстрел, была запущена в короткие сроки после боя. 4 защитника батареи по результатам сражения были ранены, на СКР-19 убиты 5 членов экипажа и двое умерли от ран. Оборона выстояла.

«Шеер» в дальнейшем не раз препятствовал Красной Армии. В апреле 1945 года во время налета британской авиации на верфи в Киле морской «охотник-неудачник» был потоплен. 32 члена экипажа погибли. Судно пало бесславно: часть его утилизировали, а часть остова сейчас покоится под автостоянкой.

Судьба капитана Меендсен-Болькена сложилась иначе. В 1944 году его наградили Рыцарским крестом, в том же году назначен командующим флотом. В 1945 году попал в плен к американцам, но уже через год освобожден.

Советские и западные историки спорят о результатах нацистской авантюры, но очевидно, что она не принесла желаемых результатов. От дальнейших попыток охоты на конвои в глубоком тылу командование немцев отказалось.

Подвиг сибиряков, о котором стоит вспоминать регулярно, как-то особо не упоминается и пока история обороны Диксона в основном в дискуссионном поле ученых, а не общественности. Тем более в свете событий последних лет, когда всем нужно делать выводы, основываясь на историческом опыте.

Недавно была раскрыта тайна затонувшего судна «Тбилиси», которое в годы войны доставляло грузы на север Красноярского края.